間歩に入るとスーっと汗がひいてヒンヤリ。そこはまるで天然のクーラー。歩いてきた甲斐がありました。

確かに涼しくて汗もひいたけど、この後、また歩いて帰らないといけないんだよね?

龍源寺間歩(島根・大田市)

TEL:(0854)89-0347

休み:無休

9:00~17:00(季節による)

入場料:400円

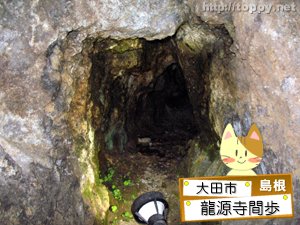

ふもとの大森代官所跡から歩くこと約3.1キロ。ようやく到着しました「龍源寺間歩」です。ここは常時内部が公開されている唯一の間歩で、銀が採掘されていた当時のままとなっていて、鉱山らしさを感じさせてくれる場所です。龍源寺間歩は一方通行の通り抜け坑道となっていて、銀山街道側からしか入れません。

入口手前にはボランティアガイドの方がいて、銀山が栄えていた頃の華やかだった様子と、過酷な労働だった工夫たちの様子の両方を聞かせてくれます。呼吸器病にかかってしまうため、30歳まで生きることが珍しいほどだったという堀子たち。その堀子が銀を採掘していた間歩へと足を進めます。

龍源寺間歩は、代官所直営の操業地にあった「御直山(おじきやま)」という坑道のなかでも、石見銀山を代表する「五か山」のひとつで、採掘と同時に鉱石運搬の幹線坑道であったといわれています。ではさっそく入ってみましょう。

入ってまず驚くのが、気温です。坑道のなかは年中20℃程度になっていて、外が30℃を越える真夏日だったこの日、数時間歩いてここまでやってきた私たちをクールダウンしてくれました。そしてごつごつした壁面を見てみると、そこには手作業で採掘したノミ跡などが残ります。

気温としては働きやすい環境だったかもしれませんが、年中この薄暗い坑道の中で銀を掘る仕事が楽なわけはありません。ここで働いたことで30歳まで生きられなかった堀子たち…。涼しく感じたのは、気温だけのせいではないのかもしれません。

龍源寺間歩は、高さ1.6~2メートル、幅0.9~1.5メートルの坑道がほぼ水平に600メートル掘り進められているのですが、現在公開されているのは156メートルの地点までです。その先は、大人がやっと通れる程度の大きさで、少し先が落盤していて塞がってしまっています。

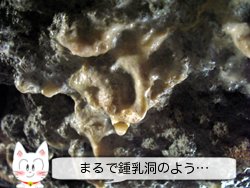

坑内はまるで鍾乳洞のように水滴が滴っていて、いくつもの分かれ道はライトアップされていて幻想的です。でも、その分かれ道はどう見てもせまい。ここでの採掘作業を想像すると、本当に大変な仕事です。

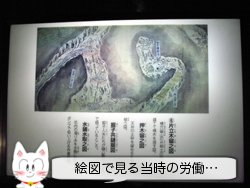

行き止まりからは連絡通路が116メートルに渡って掘られていて、栃畑谷へと出られるようになっていいます。こちらはそれまでと対照的に近代的で、石見銀山絵巻が展示されていて、当時の労働の様子を知ることができます。

龍源寺間歩を出ると、急に汗が噴き出します。そしてその場所が、帰り道からさらに遠ざかっていることにゲンナリ。出口近くには、銀のお店や香り袋のお店が。銀はもちろんわかるのですが、なぜここで香り袋?と思ったら、堀子たちはクロモジという植物が入った香り袋を持ち、銀の採掘をしながらその香りで癒されていたのだそうです。その不思議な香りに思わず惹かれ、買い求めてしまいました。

ここから龍源寺間歩のバス停までは少し距離があります。帰りこそはバスに乗るぞ!と思ったら、なんと銀山街道が落石で通行止。その1キロ先の清水寺前バス停までしかバスは運行されていないとのこと。バスがあることを祈ってさらに1キロの道のりを歩きます。

そしてようやく、清水寺前バス停が視界に入ると、バスに乗客が乗り込んでいるではありませんか。残る体力を振り絞ってダッシュです。そしてなんとかぎりぎり、時間的にも定員的にも本当にぎりぎりでバスに乗車することができ、大森代官所跡バス停での乗り換えも奇跡的にスムーズで、駐車場へと戻ることができたのでした。

このように石見銀山観光は、体力と時間、そして心にかなりゆとりをもっていないと難しいです。食事や見学の時間も含みますが、私たちが石見銀山観光に要した時間は4時間半です。帰りが奇跡的にスムーズだったのにこの所要時間です。まあ、多くの観光客は途中で脱落していくでしょうから、山の上で帰りのバスに乗る人数は、ふもとより少ないのかもしれませんが。

相方いわく、世界遺産石見銀山でこれだけ歩かされたんだから、同じく世界遺産でさらに歩きがメインの熊野古道はちょっと勘弁…とのこと。え?次に行く世界遺産は熊野古道の予定なので、そ、それは困るんですけど…。

では、歩き疲れを癒すため、今夜の宿であるさんべ温泉へと車で出発。ナビが案内してくれた道は恐ろしいことに…。

コメント