犬山市にコミュニティFM局開局へ

先月このコーナーでは、犬山市でコミュニティFM局が開局準備中であるという話題を取り上げました。コミュニティFMとは、1992(H4)年に郵政省(当時)が制度化したもので、市町村単位のFM放送局です。前回の取材では、スタジオはまだ建設中といった状況だったのですが、いよいよスタジオが完成したということで、再び取材に行ってまいりました。

今回は、愛知北エフエム放送株式会社「まちの放送室」ゼネラルマネージャーの大薮さんに詳しくお話を伺うことができました。この日もKAZ CommunicationsのA氏やコミュニティFM局でボランティアスタッフの経験があるM氏、長年ミニFMを運営していたY氏らと取材に伺いまして、恵那市・中津川市で放送局開設を目指している「東美濃コミュニティ放送(仮称)設立準備委員会」の岩井さんらも同席となりました。

既存の放送と戦うつもりは無いと言い切り、これまでのコミュニティ放送とも全く切り口の違う犬山の放送局が目指すものとは。

試験電波も祭囃子

犬山市で今、FMラジオを84.2MHzに合わせると、笛や太鼓の音が聞こえてきます。これは7月7日に開局を予定している「まちの放送室」の試験電波です。通常試験電波と言うと当たり障りの無い音楽をかけることが多いのですが、ここでは犬山祭のお囃子が流されているのです。犬山祭は国指定重要無形民俗文化財のお祭りで、13台の車山が練り歩くものです。お囃子はそれぞれの車山によって違い、お囃子にのせてからくり人形が披露されます。

お囃子がそれぞれの町内のアイデンティティであり、それを聞いただけで犬山の人々はワクワクするのだそうです。それを試験電波で流しているところからも、この放送局の方向性を垣間見ることができます。

大手に戦いを挑まない

この放送局の名前は「まちの放送室」。その名のとおりコンセプトは、学校で給食時間に流れていたお昼の放送をずっと流そうというもの。大薮さんははっきりと言います。

「FMとか放送局とかラジオという概念自体を捨てているんですよ。既存の放送局に勝負を挑んでも勝ち目はありません。」

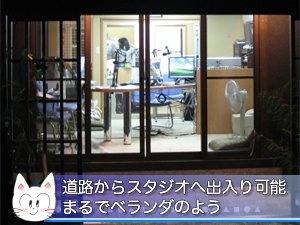

「まちの放送室」の名のとおり、誰でも飛び込んで話をすることが可能です。生放送の時間の毎時10分から30分の20分間は「飛び込みCM・しゃべり砲台」となっていて、簡単な誓約書にサインをして、原稿を見せれば誰でも1分間1,500円で出演することができます。そのためガラス張りのスタジオは、道路に面した外側に出入り口が設けられています。たとえば

・明日の草野球でメンバーが足りない

・急にウェイトレスが辞めちゃって誰かアルバイトしませんか

・大根をたくさん仕入れちゃったから午後から1本○○円にするよ

など、まちの人々の声を電波に乗せることで、町の活性化を目指し、また、聞いている人に上からの押し付けではない本当におトクな情報を流そうとしているのです。

1日14時間の生放送

生放送の時間は、毎日朝6時から夕方5時までと、夜11時から深夜2時まで。深夜にローカルで生放送をやるという、この地方のコミュニティFMでは珍しい存在になります。夕方5時からは午前中の番組を再放送し、深夜2時以降は祭りのお囃子や木曽川の流れる音を流すことで、衛星など他の局からの番組を買わずに24時間放送を実現します。

面白い企画のひとつに、「ぜひ聞いてください」ではなく「聞かなくていいですよ」というコーナーがあるとのこと。昼下がりに静かな音楽と語りを流す「お昼寝の時間」を作るのだそうです。20分程度のお昼寝は仕事の効率を上げるとともに、女性には特に美容と健康に良いとされています。そこでまちの放送室では聞いている人にお昼寝を薦めるとともに、必ず「20分後に起します」という約束をして、バーンと起すというのです。そこに寝具メーカーなどのスポンサーが付けたいとのこと。まさに生活と密着した放送です。

「サプライズと言われようが、一般のラジオでやらないことをやりたい。」と大薮さんは語ります。

音質にこだわるより情報の質にこだわる

かにかも放送など、他のコミュニティFMからやってきたスタッフもいるそうなのですが、大薮さんははじめから「音質なんかどうでもいい、その分中身にこだわれ」と言い続けたそうです。大薮さん自身、もちろん本当は音質もある程度は大切だとは思いつつも、それ以上に情報に中身に力を入れたいという意気込みからそう言い続けているとのこと。

通常、コミュニティFM局は設備に3千万円程度かかるのですが、ここは1千万円ちょっとで作り上げたのだそうです。送信機は中古、ミキサーも大須で購入、電波時計も安く買ってきたもので、これはすごいという機材は無いと大薮さんは謙遜されますが、見事にコンパクトにまとめられており、もちろんワンマンスタイルで放送できるようにミキサーはスタジオ内にあります。

「あそこの放送は音質が悪い、あそこの放送がしゃべりの質が悪い、そんなことを言う人は他を聞いてもらえばいいんですよ。」

最初はスタッフと大喧嘩したと大薮さんは笑って話します。本当は音質も大切だと思うけれども、音質なんかどうでもいいと言っておかないと、その思いが伝わらないとのこと。音質よりも情報のクオリティを、地域に密着した情報にこだわりたいという熱意がこちらにも伝わります。

<僕達の放送局じゃない、まちの放送局なんだ>

やりたいことの一つに犬山の観光情報があるとのこと。しかしそれは観光客向けの放送ではないといいます。

「『観光客のみなさんこんにちは~』なんて放送をやったところで、観光客がラジオを聴くわけが無い、観光にFMラジオを持って歩くなんて私のようなマニアだけですよ(笑)。」

と話す大薮さんが目指すものは、今更聞けない地元の観光情報を流して、まちの人全員を犬山の観光大使にすることだそうです。また、名古屋経済大学と連携して実習の場としてインターンシップでこのスタジオを使ってもらうほか、大学でパッケージにしたものをここで流すというのもこの先決まっているそうです。

大薮さんは、全国各地のコミュニティFM局へ視察に行かれたそうなのですが、「外部と隔離された局が多すぎる」と感じられただそうです。

「せっかくやるならみんなで楽しみたい、この放送はまちの人たちとわいわいやりたい『お祭り』と同じなんですよ。何があればどんなサプライズなことでもいいから、どんどん提案してね。」

犬山は祭りの町。そんな町で生まれ育った大薮さんには祭りの血が流れているのでしょう。私たちが訪れたこの日は、スタッフや関係者全員が集まって「七夕会」が開かれていて、私たちも参加させていただくことになりました。みんなで短冊に願いごとを書き、試験電波でスタッフがその短冊の読みあげを行いました。こんな試験電波は聞いたことがありません。

これまでの放送という概念を打ち破る、犬山「まちの放送室」。全国には経営に行き詰るコミュニティFM局が多くあり、なかには外国人向け放送局に転換して地域密着という本来の理想を捨てざるを得なくなってしまった局や、合併、廃局という末路を辿った局もあります。

本当に地域に密着するとはどういうことなのか。犬山が成功すれば、新たなコミュニティFMの方向性が見えてくるかもしれません。

「コミュニティFMなんて儲からない。」と言われることがよくありますが、儲かる儲からないという尺でコミュニティFMを考えている人には、そもそもコミュニティFMの運営は無理なのかもしれません。

まちの放送室は7月7日の開局を目指しています。

コメント

4日付で、本免許が交付されました。

http://www.tokai-bt.soumu.go.jp/tool/kohosiryo/hodo/18/07/0704.htm

いよいよ本格始動です。

(2006/07/05 1:47 AM)

ご無沙汰しております。

今、読ませていただきましたが、非常に面白い試みだなあと感じました。

衛星や有線からの購入をまったくせずに24時間通して放送をおこなうの自体が珍しいのと、深夜にも生放送をするという試みが大変興味惹かれます。

愛知北FMさんの関係者の方が他のコミュニティ局を視察されている中で「外部と隔離された局が多すぎる」との指摘もまた、印象的です。犬山での取り組みは ”祭りの盛んな町ならではだな”とは思いますが「せっかくやるならみんなで楽しみたい」という考え方を徹底させてやることは、犬山のような祭りの盛んな町でなくても出来るはず。

実は我が町(兵庫県東播磨地区)では、以前に一度進んでいたコミュニティ局構想が、ケーブルテレビ主導で再び立ち上がってきていて、早ければ来年にも開局出来るようにと準備を進めています。しかし今回の構想によれば”ローコストで採算を”という事がまずありきな部分があります。犬山の話を今回聞いてみて、いっぺん地元に訊ねてみたい気分になります。

参考までに地元のコミュニティ準備検討会のHPを紹介しておきます。(BAN-BANラジオ【仮】開局準備検討会)

http://www.banban.jp/radio/

(2006/07/05 3:10 PM)

>あかださま

こんばんは。開局しましたね。形としては20日までがサービス放送で、21日から本放送になるようですね。

>サー伯爵さま

こんばんは。お久しぶりです。犬山が今後実際に放送でどのような展開を見せてくれるのか、とても楽しみです。地元のコミュニティ局が閉鎖的というのはとても残念なことですから、そちらの地区にできる局も開かれたステーションになるといいですね。

(2006/07/09 12:59 AM)

100%自主制作というのは凄いと思います僕も開局からずっと曲を提供したり出演したりと協力していますこれからも長く続いてほしいですね

(2006/08/14 10:06 PM)

>ラジオ大好きですさま、こんばんは。

ここ最近はラジオ業界自体が地盤沈下をおこしていて、私も含めてラジオ好きな者にとってはさみしいニュースが多いなかで、このまちの放送室は久々に明るい話題となりました。ラジオ好きにとっては嬉しかったです。

開局してから、犬山周辺を車で通るたびに聞いていますが、先日の花火大会のときもオモシロイ特番を放送していましたね。こういうコミュニティFM局が地元にあるという犬山が本当にうらやましいです。

(2006/08/15 1:48 AM)

まちの放送室には深夜番組がありますが実は明日深夜の愛北電波委員会に出演するのが決まりましたもしパソコンを持っているのでしたらチェックしてみて下さい。インターネットでも音声のみですが聞く事ができますので今週は盆休みだから参加できますが普段は難しいのでちなみに学生や子供も夏休みだからアニメ関係を話します

(2006/08/15 7:04 AM)

>ラジオ大好きさん

こんばんは。まちの放送室にご出演されるのですね~。インターネットで放送中の映像と音声をどこでも楽しめるのも、まちの放送室の特徴ですよね。

(2006/08/15 11:32 PM)

実はさっき朝のおはよう愛北タウンに出演してきました!また今週は休みだから午後からのガレージハウスにもジャックしてきます(笑)

(2006/08/18 8:32 AM)

>ラジオ大好きさん

こんばんは。残念ながら私は放送を聴くことができませんでしたが、

いかがでしたか?一般の人が放送に気軽に参加できるということも、

地域密着のひとつの形ですよね。情報の押し付けではなく情報の共有。楽しいですね。

(2006/08/19 1:08 AM)

コミュニティFMは今は20Wに上がりかなりのエリアで聞けますが前は10Wというのもありましたよね。地域によってはまだ10Wでしている所もあるみたいですが

(2006/08/28 8:10 AM)

>ラジオ大好きさん

こんばんは。コミュニティFMは段階的に出力が引き上げられましたね。当初は1wでした。この地方ではエフエム豊橋やFM Haro!が1w局として開局した記憶があります。両局とも現在は20wになっていますけどね。

(2006/09/04 12:28 AM)

今日かにかも放送のスタジオ見学とCD持参で曲をかけてもらいました。スタジオが2つとライブラリーが35000枚以上あるのにはびっくりしました。しかもコミュニティには珍しくアニメゲーム関係の番組もあるそうです

(2006/10/28 7:30 PM)

>ラジオ大好きさん こんばんは

かにかも放送に行かれたのですね。私はそのあたりをよく車で走っていますので、かにかも放送はたまに聴いています。ジングルがかっこいいですよね。

(2006/11/08 12:35 AM)

久しぶりに犬山のラジオ局に行きました!番組が1月から大幅に変更になっていて自分がゲスト出演した深夜番組『愛北電波委員会』もわずか5ヶ月でなくなっていてさびしかったです

(2007/02/04 12:35 AM)

>ラジオ大好きさん こんばんは

愛北FMの1月から3月のタイムテーブルを見ると、まだ愛北電波委員会はありますけど、違うんですか?

(2007/02/12 1:18 AM)

7月7日に開局1周年を迎えて嬉しいです しかも僕自身は犬山を出るまで色々とお世話になりました また機会があったら見に行こうかなと思っています

(2007/07/08 8:37 PM)

なんでこの局は、局長が児童虐待で逮捕されたにも拘わらず

いまだに同じ局長なのでしょう?

気持ち悪いです。

(2009/07/08 5:46 PM)