いつきのみや歴史体験館(三重・明和町)

先日の記事で、伊勢に行ってきたというお話をしましたが、今回三重県に行った最大の目的は、本格的な平安装束体験でした。

現在の三重県多気郡明和町にあったとされる「竹の都・斎宮」。斎宮とは、天皇に代わって伊勢神宮に仕える「斎王」の宮殿を中心とした都市で、当時は九州の大宰府に次ぐ規模の都市だったといわれています。斎王は京の都から派遣された未婚の皇女で、斎王制度は飛鳥奈良時代から南北朝時代まで約660年間続いたとされ、斎王は60人以上存在したと伝えられています。

いつきのみや歴史体験館で装束体験

その斎宮跡に、当時の王朝人たちの暮らしぶりを再現した「いつきのみや歴史体験館」があります。体験館は建物自体が寝殿造りとなっていて、そのなかで平安時代の生活文化や食事、遊びなどを実際に体験することができます。なかでも十二単や直衣(のうし)を着ることができる「装束の試着体験」が人気です。

普段は1度に1人しか着られないのですが、毎月1日と第3日曜日は複数名で着られるということで相方と行って参りました。平安貴族の生活は想像以上に大変だったようで…。

まずは体験館で体感

体験館に入って、まず目に飛び込んでくるのが「葱華輦(そうかれん)」です。実際に乗ることもできます。これは斎王が京の都から斎宮にやってくる際に乗ってきたもので、天皇、皇后、そして斎王しか乗ることが許されなかった特別な乗り物です。12人が肩で担いだそうですけど、正直、かなりつらい乗り心地の乗り物だったと思われます。

ちなみに、京都から斎宮までは5泊6日の道のりだったそうで。これは乗る方も担ぐ方も大変…。この葱華輦の他にも 盤双六(ばんすごろく)や貝覆い(かいおおい)といった古代の遊びや、お香など古代の香りを体験することもできます。

いよいよ装束体験

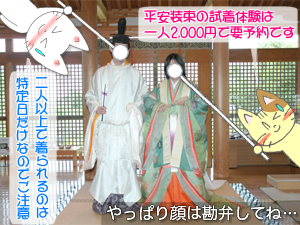

さて装束の試着体験です。毎日2回、午前10時半と午後2時に体験が行われていまして、1人2,000円で完全予約制となっています。原則的に各回1名なのですが、毎月1日はペアで、毎月第3日曜日は4人までの家族で同時に体験することができます。まずは、襦袢に着替えるために別室へと案内されます。襦袢は和服用の下着です。

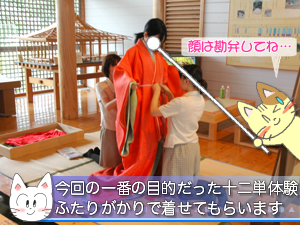

下着と言いましても、実際は今着ている下着の上にその襦袢を着る格好になります。そして襦袢への着替えが終わるといよいよ着付けです。着付けは1人について2人がかりで行われます。「着付けを担当させていただきます○○です。」と丁寧に挨拶され、この時点からすっかり平安貴族気分です。

女性が着るのは十二単

女性が着るのは十二単。ちなみに十二単は俗称で、正式には女房装束などと呼ばれているそうです。これは宮廷に仕える命婦以上の女性の正装です。相方が着たのは鎌倉時代の「佐竹本三十六歌仙絵巻」に描かれた小大君(こだいぎみ)の女房装束をモデルにしたものだそうです。 幾重にも布が重ねられており、総重量は10キロです。

一方、私が着た直衣は13世紀後半に描かれた「紫式部日記絵巻」に登場する藤原道長が着用しているものをモデルとしていて、これは平安時代以降、天皇以下の高級官人が普段着として着ていたものだそうです。はっきり言って、スムーズに動けないどころか、普通に歩くことすら困難です。でも当時はこの直衣を着て蹴鞠や毬杖をやっていたのだとか…。

信じられないです。ちなみにどちらも、幾重にも布が重ねられており、外見から体型を判断するのはほぼ不可能です。直衣はおなかの部分をわざと出しますしね。

さて、この装束試着体験ですが、お子さまも 細長(ほそなが)、汗衫(かざみ)、水干(すいかん)といった童女や童男の装束を着ることができますので、第3日曜日は家族揃って平安絵巻が可能です。 一人につき3枚の写真が付きますが、着付けをしてもらっているところや、後姿などは撮影してもらえませんので、試着体験をする人は、一緒に誰か友達や家族を撮影部隊として連れて行かれることをオススメします。

私たちの場合は、相方の両親に撮影をお願いしましたので、着付け中や後ろ姿なども記録に残せました。

こんなに薄着だったっけ…?

装束を脱いだ後、体験するまで着ていたいつもの服に着替えると「え、普段、こんなに少ししか服を着ていなかったっけ。」という妙な感覚になります。それにしても、当時は朝から晩までこういう格好をしていたわけで、男性は寝ている間も冠をかぶっていたそうです。はて、トイレはどうしていたのだろうか…と、ふと思い、係の方に聞いてみますと、そういう記録は残っていないのだそうです。謎です。

歴史体験館では他にも、気軽に羽織ることができる袿(うちき)体験や、浅沓(あさぐつ)体験。また古代のお菓子作りや染物、織物体験などもできます。予約が必要なものもありますので、一度ホームページなどでご確認の上お出かけください。

78,000円という費用がかかりますが、平安時代の婚礼体験プログラムもあります。その体験では、費用は別途になりますが「古代米・斎王御膳」や、斎王の食事一式をいただくことも可能だそうです。そこまでやれば、1日平安時代にタイムスリップできそう。

次第に復元されていく斎宮

歴史体験館の外には、10分の1スケールで斎宮が再現されている斎宮跡ロマン広場があります。まだ建物がちらほらとしかありませんが、これは別に予算が足りないわけではなく、発掘作業で判明した部分から再現しているのだそうです。すぐ横には古代米水田や斎宮跡休憩所、斎王の森もあります。

今回は実に貴重な体験をすることができました。「マンガとかで、十二単を着た女の子が屋敷を走り回ったりする描写があるけど、あれは絶対無理だね」というのが相方の感想でした。とても面白い非日常体験となりました。

なお予約は電話で受付で、毎月1日に翌月の予約を受付けています。つまり7月1日に8月分の受付が開始されます。平安貴族の気分を味わってみてください。重いですよ~。

ちなみに毎年6月初めには、斎王まつりが開かれ、京の都から斎宮へと斎王がやってくる斎王群行が再現され、平安絵巻のような世界が展開されます。

コメント

トッピーさん

ところで、足袋は、日本式の親指が分かれたものだったのでしょうか?

それともポソンなどと同様の親指が分かれていない襪(しとうず)あるいは襪子(べっす)だったのでしょうか?

(2006/06/26 6:10 PM)

>柴田晴廣さま

こんばんは。十二単の相方はわかりませんが、直衣の私は素足でしたよ。

(2006/06/26 8:37 PM)

トッピーさん

履物を履いてないからでしょうか?

襪(しとうず)は、現在でも神職の方が浅沓(浅履)を履くときに着用します。

一方、襪子(べっす)は、鎌倉時代に禅僧が中国から持ち帰ったもので、出頭沓あるいは法堂沓を履くときに着用します。

ポソンは、韓半島における足袋で襪(しとうず)あるいは襪子(べっす)と同様に親指が分かれていません。韓半島での日本人の蔑称のひとつの「チョッパル」は、親指の分かれた足袋に基づくものであり、「チョッパル」に漢字を当てれば猪足ということになります。

親指が分かれた足袋というのは、鼻緒が付いた履物用ということになるわけですが、この鼻緒の付いた履物というのは湿泥地の歩行により発達したのではないかと思います。

伊勢神宮の祭祀者の斎宮ですが、履物をみれば、湿泥地の稲作にはふさわしいものではなく、むしろ、半島や大陸北部との関係が深いものということになります。

書紀は漢意(からごころ)、古事記は和意(やまとごころ)といったのは、宣長でしたが、記紀の世界あるいはそこから派生した伊勢神宮から漢意(からごころ)を排していけば、ラッキョと同じで何も残りません。

つまり、伊勢神宮などというのは、非常に人工的なものというのが私の解釈です。

(2006/06/27 12:32 PM)

>柴田晴廣さま

こんばんは。なるほど、確かに稲作にふさわしいという感じはありませんね。

(2006/07/09 12:53 AM)