出雲大社(島根・出雲市)

かねてから、出雲大社(いずもおおやしろ)および、神話の国出雲を旅したいという思いはあったのですが、何分にも名古屋からですとかなり距離がありますし、まあ、ここへ行く以上は縁を結んでいただかなければいけないということで、機会を設けることができずに月日が経過し、今年もガソリン高騰を理由に見送ろうかな…と思っていたのですが…。

どうしてもこの夏に、出雲大社を見ておかなければならない理由があることがわかり、さっそく行ってきました。この機会を逃したら、次の機会は60年後といわれている行事があったのです。60年後なんて想像もできない…。

60年ぶりに行われた、出雲大社の御本殿特別拝観の様子を皮切りに、神話の国「出雲」をレポートします。まずは、だいこくさまにご挨拶です。

その後は出雲を周遊します。まずはこの神話の地である出雲大社と古代出雲歴史博物館で、神話の世界を体感し、縁結びをお願いします。そしてお参りの後のお楽しみといったらやっぱり門前町。名物の「出雲そば」をいただいて、お腹も満足したところで散策してみると、なぜか「ぜんざい」の文字がたくさん。今、出雲にはぜんざいの専門店が誕生し、ブームとなっています。なぜぜんざいなのかを紐解こうと、食べようと思ったのですが…。

そして、出雲大社から少し離れて山間部へ。1キロ以上に渡って奇岩が空へと伸びる立久恵峡は、まるで神話の世界に登場するような風景。どうやったらあの岩の上に登ることができるのだろうかと、想像してしまいます。最後は、この出雲に眠るあの神様に会いに須佐神社へ。荒々しい神さまだけに、ちょっと怖いかも…。

御本殿の特別拝観とは

名古屋に住んでいますと、20年に一度社殿などを作り替えるという、伊勢神宮の式年遷宮の話題をよく耳にします。現在は2013(H25)年の第62回式年遷宮に向けて、2005(H17)年5月より行事が順々に行われています。社殿を作り替える理由については、この記事に書きましたとおり、伝統を守り、技術を伝承し、常若の精神を貫くといったことがあります。

その遷宮が、この島根県出雲市の出雲大社でも約60年ぶりに行われることとなりました。本殿を修造するため、まず今年4月に祭神である大国主大神のご神体を御仮殿に遷し、伊勢神宮の遷宮と同じく2013(H25)年に、修造のととのった本殿に戻っていただくというスケジュールになっています。

その機会に、普段は本殿どころか、門の中にすら入ることのできない神聖な場所が一般公開されることとなったのです。公開されるのは59年ぶりのこと。公開されたのは4月と5月の一部、そして8月の1日から17日までです。

朝5時台にはもう行列

ゴールデンウィークには、拝観までに数時間並ぶ必要があったという話を聞いていたので覚悟はしていました。8月分については往復はがきで事前予約できるとは知らず、直前になって気づくも時既に遅し。当日整理券をもらうために、朝5時台に出雲大社駐車場に到着です。既に駐車場には多数の車が。

神聖な御本殿に上がることになりますので、Tシャツ、ジーンズ、ジャージ、短パン、カーゴパンツ、短いスカート、スパッツ、作業着、サンダル、ミュール、裸足などは不可となっていまして、朝からキチンとした格好の人たちが既に行列を作っていました。私たちが並んだのは結局朝5時50分頃だったのですが、既に数十人の人が並んでいました。

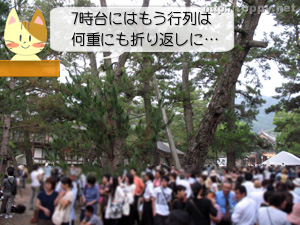

7時ともなると、行列は整理券を配布する銅鳥居から大鳥居までの松並木までを何度も折り返すような状態に。神職の方などが節度ある行動を呼びかけていました。

無事整理券をゲット

予定では整理券配布開始が午前9時、初回の拝観が9時30分とのことだったのですが、あまりの行列の長さに前倒し。拝観開始を1時間早めて8時30分とし、整理券の配布を7時50分としてくれました。そのおかげで、2時間並んだ程度で拝観できることとなりました。

ちなみに、午前9時の時点では行列は無くなっていまして、午後5時の整理券をまだ配布していましたので、時間に余裕さえ見ておけば、何時間も並ばずとも拝観は可能だったようです。ただ、私たちは名古屋からでしたし、絶対に見たかったので、実際に整理券を手にするまではかなり不安でした。

私たちももちろん、白い襟付きシャツに黒いズボンと、ちゃんとした格好で並びました。でも、そんな格好にもかかわらず、レジャーシートの上で横になって寝ていた相方はかなりのつわもの。イスなどを持ってきていた人はいましたが、他にそういう体勢の人は見かけませんでした。

60~70年に一度

いよいよ御本殿の特別拝観です。いつもはだいこくさまがいらっしゃる場所に、留守中にお邪魔します。まずは八足門前テントで待機です。冷たい水が自由に飲めるようになっていて、神職の方が熱中症に気をつけるようにと何度も仰っています。実際に倒れた方もいらっしゃるとのこと。朝8時でも結構蒸し暑かったですからね。と言っても、名古屋に比べたら涼しいですが。

八足門を通って、御本殿へと足を進めます。現在の本殿は国宝で、1744(延享元)年に造営されたものです。その後、1809(文化6)年、1881(M14)年、1953(S28)年と、屋根替えと修理を行う「遷宮」を60~70年の間を空けて3回行っていて、今回は2013(H25)年「平成の大遷宮」となります。

前回、御本殿が公開されたのが1949(S24)年とのことですから、いかに貴重な体験であることかがわかります。八足門をくぐる際は、やはり緊張してしまいました。

いよいよ御本殿へ

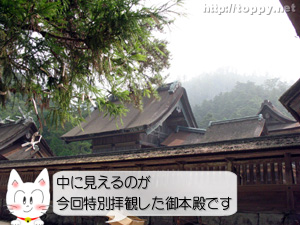

特別拝観は撮影禁止なので、門のなかの写真はありませんが、本殿自体は外から見ることができます。本殿へは急な15段のきざはしを上がります。かつて古代の出雲大社本殿は巨大で、96.8メートルもの高さがあったと伝えられていますが、その高さは、大国主大神が出雲を天照大神など高天原の神々に譲り渡す条件だったといわれています。今は高さ24メートルと、さすがにそんな古代のような高さはないとはいえ、やはり他の神社に比べると大きく、階段も急です。

ぐるっと本殿を一周します。造営されてから350年の歴史を感じます。かつてはきらびやかであっただろう装飾は、色は変わってしまっているものの、柱の太さや造りの精密さには驚かされます。

秘図・八雲之図

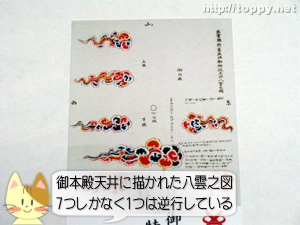

そしてやはり、出雲大社の本殿といえば天井に描かれた秘図「八雲之図」です。今回の特別拝観では、本殿の外からとはいえ、天井を覗いて実際に見ることができます。

この八雲は、1744(延享元)年の造営の遷宮に際して描かれたものと伝えられてはいるものの、最初に描かれたのはいつか、何のために描かれたのかなど起源はわかっていません。

当時の絵師、竹内随流斉甫記が描いた雲は、赤、青、黄、緑と色あざやかで、ひとつだけ逆の方向を向いていて、全部で7つあります。そう、八雲なのに7つなのです。これは一説には、いつまでも未完成であることを示していると言われています。

最も大きい雲にのみある黒い部分には、造営の際に「心」入れという秘儀が行われ、墨を入れると同時に「天下泰平、国土安穏、朝廷宝位無道、仁民護幸給」などが祈られ、遷宮が斉行されたとのこと。

なぜ雲がひとつだけ逆方向なのか、どうしてこんなにカラフルなのか、そして雲の配置など、理由はわかっておらず、秘図の所以でもあります。

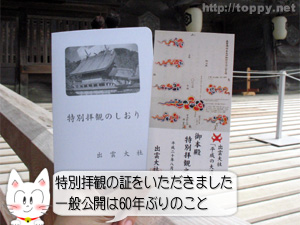

特別拝観を終えますと、皇后陛下御歌も記された特別拝観のしおりと、八雲之図の写しの写真が入った「御本殿特別拝見之証」がいただけます。

八雲。とっても不思議でした。起源やその意味などが全く伝えられていないだけに、直感で何かを感じることができました。そしてその鮮やかさに驚き。350年前に描かれたとはとても思えない美しさでした。

次回の公開はたぶん60年後、2068(H80)年となります。今回の公開は8月17日までです。

私たちは、午前11時前頃まで出雲大社にいたのですが、10時頃にはもう周囲の道路は大渋滞となっていました。でももう、10時頃にやってきても、特別拝観の整理券はもらえないでしょうね…。まあ、あらかじめ整理券を受け取っている人も多いのでしょうけど。

まだまだ、出雲大社そのものについて、大国主大神を祀っていてなぜ縁結びにご利益があるのかなどをご紹介したいのですが、ちょっと長くなりそうなので、特別拝観について、ここでいったんまとめたいと思います。

国宝である本殿、そしてその天井に描かれた秘図。それらを見て、どう思うかは人それぞれでしょうけれども、普段は一般人は絶対に見られない、だいこくさまのお住まいに、留守中に上がらせていただける、しかもそれが60年に一度ともなると、それを見ることができたというだけで、特別な気持ちになれるのが不思議なものです。

特別な気持ちって…そこにミーハーな優越感が全く無いのか?と聞かれて「そんなものは無いです!」と言えば、それはそれで嘘になりますが。

まあ頑張って、次回も見られるように生きたいと思います…。

旧暦の10月に、出雲には全国から神さまが集まります。それにしてはちょっとこの本殿は狭いかな…という感想も持ちました…。

次回は、出雲大社とは何かをお話しましょう。全国から神さまがここに集まって一体何をするのか。出雲大社を建てたのは、祀られている大国主大神ではなく、伊勢神宮に祀られている天照大神と伝えられているのはなぜかなど、お話したいと思います。

関連情報

コメント

レジャーシートの上で横になって寝ている画像きぼんぬ

もちろん撮ってますよね

(2008/08/15 8:14 PM)

>びょん吉さま こんばんは

残念ながら(?)、撮ってません(笑)。

(2008/08/16 1:07 AM)