- 名古屋のラジオ局となったときからの送信所

- 開局から使われてきた送信局舎がまもなくその役目を…

- 送信所の中へ!公式取材レポートです

三重と岐阜にあった2つのラジオ局が、CBCに対抗すべく合併し、名古屋へと進出を果たした「東海ラジオ」。前回はその歴史を振り返りました

が、その「CBCと同じ土俵へ!」という悲願を達成した当時から電波を発射し続けている、東海ラジオの七宝送信所は今、開局以来の大工事を行っています。

53年間に渡って使われてきた送信局舎とも、まもなくお別れです。そんな東海ラジオの七宝送信所を特別に取材させていただくことができました。普段は見られない送信局舎の内部、送信機、そしてさらに、電波を発射している間に入ったら大変…という整合舎のなかも見せていただきました。そこにはかつての野望の痕跡が…。まもなくお別れとなる東海ラジオの送信所局舎にお邪魔させていただきます!

アースはとれそう七宝送信所

東海ラジオの七宝送信所はあま市七宝町下田字四反割にあります。整形外科や住宅に囲まれていますが、敷地は広く、すぐ横を蟹江川が流れています。いざ敷地に入ると地面はやや湿っていてぬかるんでいます。送信所の地面にはアースが張り巡らされていますから、湿っているのは電波の飛びにも好条件なはずです。

しかし、実際はどうでしょう。我が家の場合は東海ラジオが最も良く入る民放ラジオ局ですが、地域によって、東海ラジオの受信状況はいかがですか?かつてNHKやCBCラジオよりも電波が入りづらく聞きづらいところはありませんでしたか?実はそれには理由がありました。それについてもお話を伺うことができました。

工事中ということで、敷地内には重機がたくさん。よく見ると重機からもアースが地面にとられています。こうしないと、重機によって電波の飛びに影響が出てしまったり、重機の電気制御に電波が入り込んで回路に影響して、重機の制御ができなくなる危険性もあり、その予防措置をとっているのだそうです。やはり、空中線電力50kWという強さの電波は半端ではありませんね。

それでは送信局舎へ

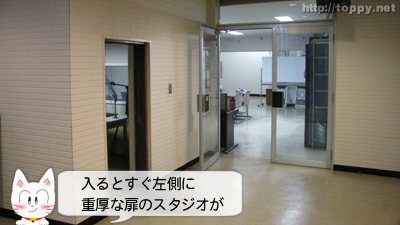

それではさっそく、送信局舎へ。玄関でまず目に飛び込んでくるのは、小さなスタジオです。東海ラジオの昔の本社局舎にあったスタジオと同じタイプの重いドアを開けますと、原稿を読みやすく斜めに置くことができるテーブルと、上から吊り下げられたマイク。

そして、ミキサーやCDプレイヤーが並ぶラックも。現在は、日曜深夜放送終了後の試験電波の際にのみ使われていますが、いざというときにはここが最後の砦となります。

万が一、地震などで本社の放送設備が壊滅したり、本社との回線が切断されたとしても、ここから放送を続けられるようになっているのです。とはいえ、回線にはいくつものバックアップ体制がとられており、そのような事態に陥るのは余程のときだけでしょう。回線についても後ほど見せていただきます。

50kWの送信機が2台

続いて「ゴー」と大きな音を立てているのが、放送機室です。東芝製の50kW送信機が2台並んでいます。この送信機は1993(H5)年に導入されたもので、それまでは真空管の送信機を使っていたそうです。大きな音は空調の音です。

確か、東海ラジオはその前年の1992(H4)年4月4日13時45分からAMステレオ放送を開始していたはずでは…?と伺うと、そう、当初は真空管の送信機からAMステレオの電波を出していたとのこと。驚きです。

送信機には3kWのPAモジュールがいくつもつけられており、それらのパワーをあわせて、50kWの空中線電力を実現しています。

そして2つの送信機を切り替える出力切替盤があります。もし現用の送信機に不具合が発生した場合には、自動的にシーケンス処理が行われ、自動でガコンと予備の送信機へと切り替わります。さらに非常時には手動での切り替えも可能です。さすが50kW、接続部分にはいくつもの端子があります。

さらに放送機室には、かつて高山局や豊橋局、その他の各地の放送局で使われていたという0.1kWの送信機がいくつも置かれています。どこかでもし不具合が発生したりなど、いざという時に部品取りができるように、予備品として保管してあるのだそうです。そして、技術面では横の繋がりは系列関係なく、他のラジオ局とも協力関係にあり、部品などをやりとりすることもあるとのことです。

かつての放送機室には…

現在の送信機が設置された際、この送信局舎は改築されていて、以前の真空管送信機が置かれていた旧放送機室は現在、測定器や資材・工作室となっています。なんとそこには、2012(H24)年5月14日まで行われていたAMステレオ放送用のエキサイターが!このエキサイターによって放送電波をステレオ化していたのです。

もう東海ラジオとして使用することはありませんが、こちらも予備品として保管を続けているのだそうです。

また、1989(H元)年に現在のロゴマークとなる前の、古い「東海ラジオ放送」のロゴが入った調整機器だけでなく…。なんと「JOOF」と書かれたコンデンサや絶縁抵抗計が。そう、JOOFとは、岐阜市に本社を置いていた合併前のラジオ東海のコールサイン。ラジオ東海時代のモノに出会えるとは感激です。今でもラジオ東海の絶縁抵抗計は、ケーブルやコネクタの修理をした際に、絶縁がとれているかの簡単な確認に使われています。ラジオ東海の息吹がまだここに。

二重三重のバックアップ体制

続いては高圧配電盤のある部屋へ。ここには6600Vの高圧電源が引き込まれているのですが、中部電力の津島と中村の2系統からで電源が引き込まれており、何らかの理由で片方が停電してももう片方に切り替えられるようになっています。

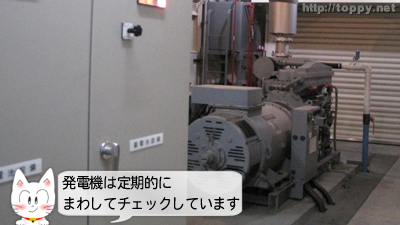

加えて発電設備もあり、発電機室の外には4000リットルの軽油が保管できるタンクがあります。発電機は定期的に回され、いつ何が起きても放送が続けられるようになっています。災害時こそラジオですものね。

さらに、そのタンクが万一流されても放送が続けられるように、発電機室のなかにも470リットルの軽油が備蓄されており、想定される様々な災害に対応できるようなバックアップ体制が敷かれています。

普段はは入れない整合舎へ

以前、CBCラジオは丸1ヶ月もの間、深夜放送を全て休んで工事を行ったことがありましたが、東海ラジオは工事の進捗にあわせる形で、やむを得ず土日の深夜のみ放送を休止して工事を行っています。またその工事内容が、以前のCBCラジオの工事よりも大規模なものとなっており工事が長期間に及んでいます。

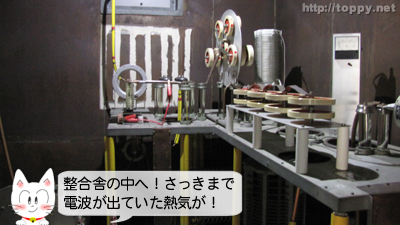

現在は新送信局舎の建設の段階に入っています。この日は放送休止後の深夜に、なんと、アンテナのふもとにある整合舎に入らせていただくことができました。

整合舎とは、アンテナから効率的に電波を発射させるための調整をするところで、電波を出している状態でそのなかの素子に触れようものなら、体の内部から焼けてしまい、重度の電気火傷に見舞われてしまいます。50kWの電波が出ているわけですからね。ですから、電波が止まったときにしか入ることはできません。

もちろん、電波そのものが危険なわけではなく、電波が出ていても、立入禁止の場所まで近づかない限り全く危険はありません。私自身、各地の送信所を数え切れないくらい見てきましたが、このとおり健康ですよ。ただまあ、そもそもあちこちの放送局の送信所を巡っている時点で、頭脳が健全かどうかは…別問題ですね。

それはさておき、では、電波が止まったところで、整合舎へ。

大きなコイルと、大きなコンデンサ。先ほどまで電波を出していた熱気が伝わってきて、思わず息をのみます。

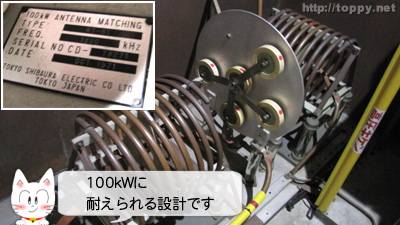

そしてここにひとつの歴史が。この整合器は東芝製で銘盤があるのですが、そこにある文字は「100kW ANTENNA MATCHING」。

そう。出力100kWを申請していた当時に作られた整合器のため、100kW対応となっているのです。野望の記録ですね。東海ラジオは過去に最大で300kWの申請をしたこともありましたが、結局50kWで落ち着いています。

東海ラジオの周波数は1,332kHz。AMラジオの場合、周波数が低ければ低いほど電波の飛び方は良くなります。NHK名古屋第一の729kHzに比べると、同じ50kWの電波を出していても、東海ラジオにはどうしてもハンデが発生してしまいます。地域によって東海ラジオの受信状態が悪いところがある要因のひとつでもあります。

また、CBCラジオの1,053kHzはAMラジオ周波数帯のど真ん中、ラジオ受信機はそこが一番よく受信できるように作られているため、やはり電波の安定度で、東海ラジオは長年苦労をしてきました。

そこで東海ラジオは、ある装置を他局に先駆けて導入します。

放送の心臓部・制御ルームへ

では、これらの送信設備をすべて制御している制御ルームへ。

東海ラジオの本社からは、光回線で番組が送られてきます。この回線についても、2つの別会社の回線が常時接続されており、二重の体制となっています。また、いざという時には音質は劣化するものの、NTT3.4kの回線もあり、三重のバックアップ体制が敷かれています。

ここに、東海ラジオがCBCやNHKに先駆けて導入した機械があります。「OPTIMOD」です。

今では多くのラジオ局が導入しているOPTIMODですが、東海ラジオは日本で流通し始めた最初期に導入をしており、この導入によって、他局と遜色ない聴取エリアの確保を追求したのです。

この機械は、平均変調度を上げて、絶えず変調度を100%近くにもっていくものです。…と言ってもわかりにくいですよね。私もその説明では「?」でしたので、簡単に言ってどういうことが起きるのかと聞いてみますと…。電波の出力を変えることなく、電波の弱い地域で、音が常にはっきりと聞こえるようになる効果があり、それまで聞きづらかった地域での東海ラジオの音声がより聞きやすくなった、とのことでした。

そして現在では、インターネットプロトコルサイマルラジオサービス「radiko(ラジコ)」も始まり、愛知・三重・岐阜ではパソコンでもスマホでもクリアな音で東海ラジオを聞くことができるようになり、その点でもはや、東海3県下においてCBCやNHKと東海ラジオの差は全くなくなったといえます。

また今後は、FMラジオの電波でも、AMと同じ東海ラジオの放送を流す「FMサイマル」も検討されており、より、東海ラジオのクリアな聴取エリアが広がる見込みです。

今回の工事について

今回の工事は「送信空中線の耐震補強」「送信機の更新」「送信新局舎の建設」の3本立てとなっていますが、既に送信空中線の耐震補強は完成しており、大きなガイシのついた送信アンテナの支線は真新しい土台に支えられています。

今後は、津波に耐えられる高床式の送信新局舎が建設され、新しい送信機が2台導入されるとのことです。20年間使われてきた現在の送信機、53年間使われてきた現在の送信局舎は、これでお役御免となります。

かつては、東海ラジオ本社とこの七宝送信所を電波で結んでいた「STL回線」のパラボラアンテナが付いた、東海ラジオが特許をもつ二重折り返し式送信アンテナが予備アンテナとしてありましたが、現在は撤去されています。

以前、東海ラジオ本社とこの七宝送信所は、STLと呼ばれる3.4GHzの電波にて結ばれていました。当初、東海ラジオの本社と七宝送信所の間は直接電波が通ったのですが、愛知芸術文化センターの工事が始まった際に遮られるようになってしまい、東海ラジオからいったん愛知県自治センターへ電波を送り、経由してここ七宝へ、という形になります。

その後は、中継地点がNHK名古屋放送センタービルとなり、さらには、JRセントラルタワーズへと中継地点は移り変わるのですが、名駅地区のビルのさらなる高層化もあり、現在は電波ではなく、光回線にてこの七宝送信所と本社スタジオとが結ばれています。先述のとおり、回線は三重のバックアップ体制をとっていますが、それでも、いざというときのための電波でのバックアップ体制確保が今後の課題だそうです。

そして、アンテナ自体はこれからも開局当時のものが使用されます。ですので、このアンテナは開局当初の1,490kHz時代のまま。もうちょっと伸ばして1,332kHzにピッタリにするともっとグーンと…、いや、そこはあんまり変わらないかな。

最新設備の東海ラジオへ

東海ラジオの送信所工事は長期間にわたっていますが、東海ラジオとして開局以来53年間使われてきた送信局舎から、新送信局舎を建設しての移転ということで、まさに開局以来の大工事となっています。

かつての阪神・淡路大震災もそうでしたが、東日本大震災でも、電気が止まり、電話回線・インターネット回線も繋がらなくなったとき、唯一、頼りになったのはラジオでした。

今、ラジオの経営環境は厳しくなっています。この20年で市場規模は半分になってしまいました。そんななかでも、東海ラジオはいざというときのために、設備投資を行い、災害に強いラジオへとさらなる強化を図っています。

パソコンでも聞ける、スマホでも聞ける、ラジオの聴取環境は大きく変わっています。むしろ、これからの若い世代は、音声メディアはインターネットを介して聞くものという意識の方が強くなっています。

しかし、本当にいざというとき頼れるのは「電波を受信するラジオ」だけです。特にAMラジオには、電波のエネルギーを使ってイヤホンをならす「無電源ラジオ」があります。電池の消耗が速いワンセグや、絶対に電源が必要なFMラジオと違って、電気がとまり、電池がなくても、どんな時でも接することができる唯一のメディア、それがAMラジオです。生きるための情報を得られるかどうか、AMラジオがその分かれ目になる可能性もあります。

でも、東海ラジオはその時だけのために存在しているわけではありません。

名古屋発に憧れたからこその名古屋らしさ。地元による地元のための地元のおしゃべり。地域視点の暮らしに役立つ情報。最もコテコテで名古屋らしいメディアである東海ラジオが元気でいてくれることが、名古屋の元気に繋がる、そんな気がします。

新しい送信局舎から発射される新しい電波が、名古屋そして東海3県の空を駆け巡る日が楽しみな一方で、「53年間お疲れさまそしてありがとう」と、東海ラジオの送信局舎に感謝の声を心の中でかけながら、七宝を後にしました。

工事中のお忙しいなか、長時間の取材をさせていただきまして本当にありがたいことです。ありがとうございました。東海ラジオが開局以来間使用し続けてきた送信局舎。半世紀以上にわたって名古屋の街を、名古屋の人の心を、明るく照らし続けてきた設備が、次の世代にバトンタッチをして、まもなく姿を消すことになります。

トッピーネットがその記録のひとつとなることができたのならば、子どもの頃から東海ラジオの番組に、言葉に、電波に接しながらこの街で育ってきた自分にとって、それ以上しあわせなことはありません。

コメント

読み応えのある渾身のリポート拝読致しました。

昨年だったか一昨年だったか、三重県南部が集中豪雨に見舞われた際に、CBCラジオと東海ラジオの熊野中継局で放送機器が水没して一時停波したのを、送信局舎を高床式のものに建て替えるという文章を読んで思い出しました。

親局もさることながら、尾鷲・熊野あたりの中継局にも津波対策が必要な様に感じます。

>いちみ。さま コメントありがとうございます

ありましたね…熊野中継局の水没…。

そういうことを考えると、やはり中継局も、

かさ上げや、標高の高いところへの移転も含めて、

検討が必要になるかもしれませんね。

阪神大震災の時、淡路島に送信所があるラジオ関西は

須磨区の本局が発電機から復旧した外部給電に切り替える

際に1~2分無音になっただけで、震災直後から約3日間、

停波することなく安否情報を送り続けていました

しかし東北大震災では被害範囲が大きかった為、震災当日

の深夜までは名古屋市内でも東北放送の安否情報が受信でき

たものの、津波と電源確保の問題から翌日には大幅な減力

放送を強いられました

東北放送のラジオ送信施設は海抜2mだったそうで、濃尾平野

でも津波と電源の対策は重要な課題でしょう

災害対策も兼ねて(?)久々に電源レスなラジオを組み立て

たくなってきました

>1N60相当品さま コメントありがとうございます

災害時にラジオが威力を発揮するためにはやはり、

ラジオ局自体が災害に強くならなければなりませんものね。

東日本大震災での東北放送の事例はやはり、

業界全体に大きな影響を与えたと思います。

我が家も、無電源ラジオではありませんが、

いざというときのためのラジオは複数台用意してあります。

どうもお久しぶりです。

とうとう送信所内部に訪問されたのですね(凄すぎです)

貴重な写真と情報ありがとうございます。

開局当時からある局舎が建て替えになるのですね。

送信所内の放送設備が演奏所のスタジオ並みの立派さや、

送信機、回線の二重三重のバックアップなど災害時の

緊急対応対策がしっかりされていることに大変興味を持ちました。

昨年6月に東北放送の荒井送信所に訪問しましたが、

外観からでしたがアンテナも局舎もかなり立派なものでした。

減力放送にはなりましたが、あれほど放送できたのも様々な

対策や準備があったからこそと思います。

あと私の大好きなOPTIMOD。変調が深くしっかり効いて

いる音はてっきりアナログ機かと思いきやデジタルの9400を

使用されているのですね。個人的には日本の民放AM局の中

では一番良い音質です。東海ラジオさんのOPTIMODの

チューニングが上手なのは、相当凄い技術さんが局内に

いらっしゃるのではと想像しています。

ぴっちーさん、と言ったらOPTIMODですねw

>ぴっちーさま コメントありがとうございます。

お久しぶりです~。そうなんですよ。

今回ご縁がありまして、もうすぐ無くなってしまう、

開局以来の送信所内部を取材させていただいたうえに、

この記事を東海ラジオのツイッターでも紹介いただけまして、

本当にありがたいことです。

東北放送の送信所を見にいかれたんですね。

ラジオは苦しい時代に入っていますが、それでも、

いざというときのラジオ、ですものね。

やっぱり、東海ラジオの音って独特ですよね。

あれはチューニングの賜物なのですね!

今回技術さんといろいろお話させていただきましたが、

放送の根幹を支える技術さんあってこその放送ですものね。

これからも、東海ラジオとともに

名古屋で過ごしていきたいと思います。

>kaz21さま コメントありがとうございます

ですよね!

ぴっちーさんはご自宅にOPTIMODがあるんでしたっけ?w