- 昭和初期まで存在したこの地方最大シェアのカブトビール

- 今も残る空襲の跡と保存運動そして公開

- 半田の新名物と復刻ビールのコラボ

わが国には現在、大手4社のビールメーカーがあります。「キリン」「アサヒ」「サントリー」「サッポロ」。そのうちサッポロの飲料メーカーと、名古屋を代表する飲料メーカーであるポッカが統合されるなど、ビールそして飲料メーカー再編の時代を迎えています。

かつてそんな大手ビールメーカーに果敢に挑戦し、名古屋を中心とするこの地方では最大シェアを誇ったビール「カブトビール」があったのをご存知でしょうか。醸造の街・愛知県半田市に工場を構えていたのですが、先の戦時下に統合されてしまい、そのまま復活することなく消滅してしまいました。

2013(H25)年公開のジブリ映画「風立ちぬ」は戦前のこの地方も舞台のひとつ。その劇中にたびたび登場したので、それで知ったという方も多いかもしれませんね。

ビールは幻となってしまいましたが、工場の建物の一部は地元の方の尽力によって今も残されており、年に何度かですが公開され、その際には当時の「カブトビール」復刻販売が行われているのです。今回は、そんな幻の復刻ビールと、半田の最新グルメコンテスト入賞料理が同時に味わえるイベント半田商工会議所創立120周年記念事業実行委員会主催、半田商工会議所青年部主管の「ご当地Summerフェスティバル」を取材してきました。

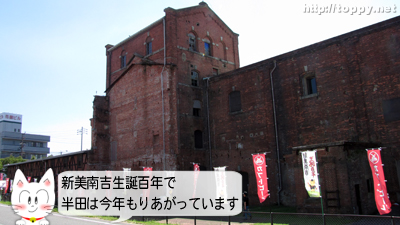

工場跡である半田赤レンガ建物はまもなく大規模工事に入ってしまうため、今年中の公開を最後にしばらく見学はできなくなります。

東海地方最大シェアを誇った「カブトビール」とは。

醸造の街・半田からビール

半田の街は古くから醸造の街として歴史を重ねており、今もミツカングループ本社など酒、醤油、味噌、お酢を製造するメーカーが軒を連ねています。そんな半田にかつて、ミツカンの関連会社としてビールメーカーがあったというのです。それが「カブトビール」です。

半田でビールの製造が始まったのは1887(M20)年。中埜酢店(ミツカン)の4代目中埜又左衛門と、その甥であり盛田善平の手によってでした。その2年後には「丸三ビール」3,000本を初出荷。キリン、アサヒ、サッポロに対抗する形で人気を集め、東海地方ではトップシェアに上り詰めます。

1896(M29)年には新たな工場が建設され、その際にブランド名を「カブトビール」、社名を「加富登麦酒株式会社」としたのです。ちなみにその盛田善平はその後、現在のパスコ(シキシマパン)を創業しています。

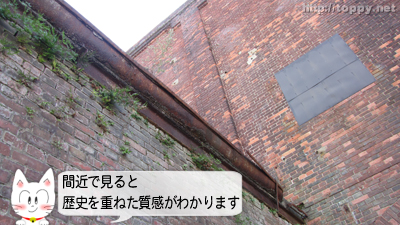

現在もその工場の建物は「半田赤レンガ建物」として遺されており、名鉄住吉町駅から徒歩で5分弱、ナゴヤハウジングセンター半田会場と隣接する形になっています。今でこそ登録有形文化財となっていますが、戦後は他の会社の手に渡り別の用途の工場として使われたり、一部解体されてしまったりしたほか、戦争中の生々しい傷跡も。

機能的で特徴的なレンガの建物

半田赤レンガ建物は5階建てと大きく、車で走っていて何度も目にとまったことはあったのですが、中を見学するのは初めてです。ではさっそく入ってみましょう。

この建物は戦前、46年間に渡って「カブトビール」の工場として活躍したものの、戦時下にビール会社は統合され、この工場は閉鎖となってしまいます。

戦後は日本食品化工株式会社がコーンスターチの原料加工工場として、偶然にも同じく46年間使用しました。しかし、1994(H6)年に工場は閉鎖。一部は取り壊されたりしてしまいましたが、その後は半田市が買い取り保存しています。普段は内部非公開となっていますが、年に数回公開され、その際にはカブトビールが復刻生産されることも。

この日は「半田商工会議所創立120周年記念事業summerフェスティバル」が開催されており、中に入ることができるだけでなく、ビン入りのカブトビールだけでもなく、さらにカブトビールの生ビールも販売されたということもあり、大盛況でした。

公開された1階では生ビールが販売され、多くの方が明治時代に東海地方でトップシェアを誇ったビールの味を堪能されていました。こういうとき、下戸は残念です。

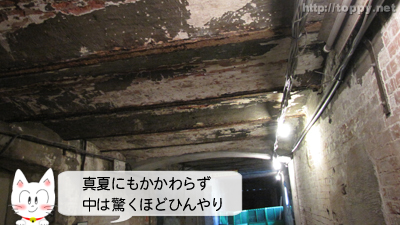

それにしても驚かされたのは、建物に入った瞬間の涼しさ。それもそのはず。明治時代に大規模な冷蔵設備などあるわけがありません。温度と湿度を安定させるための工夫が建物に施してあるのです。1階ではその様子についても解説されています。

空気層の壁と多重アーチ床

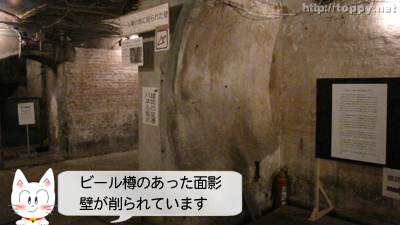

壁には二重から五重の空気層が設けられており、これによって工場全体を外気から遮断することで、この地方の蒸し暑い真夏の環境の下でも、建物に入るだけでスーッと汗がひく涼しさ、快適さを感じることができるのです。また壁には、ビール樽の形に削られた部分も。

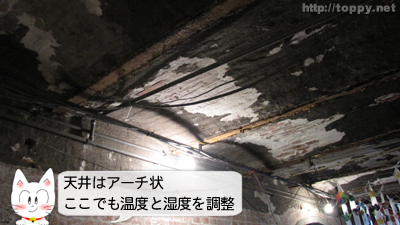

そして天井を見るとアーチ状になっています。これも特徴です。レンガでアーチをつくることで、火災に強い耐火床なるのですが、さらに、アーチの上にアーチを重ね、ここにも空気層を作ることで、壁と同じように温度と湿度の調整する役割を果たしています。加えて天井裏にオガクズを充填することで断熱効果を高めるなど、当時の技術が結集されています。

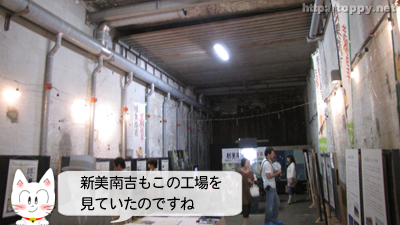

廃墟感も強いなか様々な展示が

しかし、たまに公開される際もほとんどが1階のみ、普段は公開していない理由はもちろん安全性。使われなくなって20年近い月日が経過しており廃墟は廃墟です。全てに管理が行き届いているわけではなく、立入禁止看板の先、上ってはいけない階段、ゾクゾクしますね。

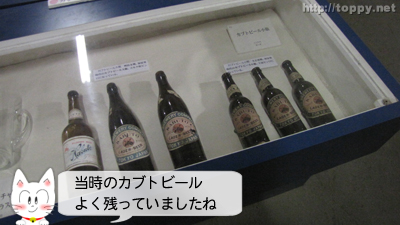

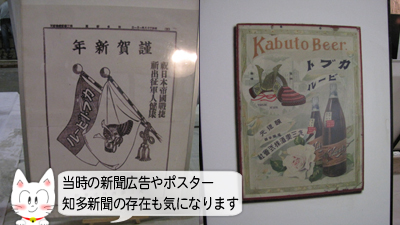

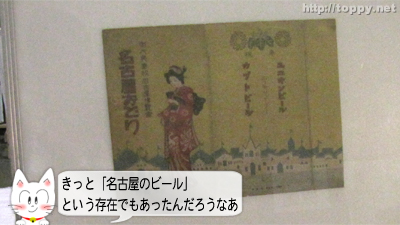

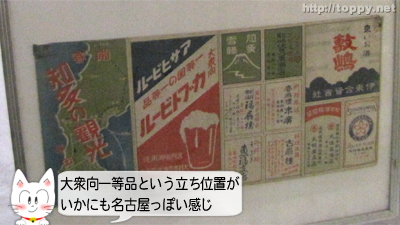

そんななか、様々な展示も行われていまして、よく残っていたなあと思いますね。戦前までしか製造されていなかった、カブトビールのビンや箱、さらにはポスター、看板、広告など、思わず食い入るように見てしまいます。

もちろん、カブトビールそのものも感慨深いですが、その広告が掲載されているのが、知多新聞という地域新聞だったり、日本ライン下りのパンフレットだったり、さらには三ツ矢サイダーも製造していたのですね!

戦争を前後して国内のビール、飲料メーカーがどのような流れて統合され、分割し、今の時代に繋がっているのか、この展示を見たことで改めて追ってみたいという興味がわくとともに、愛知そしてこの名古屋を中心とした地域に独自のメジャービールメーカーがあったこと、それに嬉しさを覚える反面、戦後復活しなかったこと、名古屋発のブランドの先駆けとしてのその末路に複雑な思いも抱きました。

今年は、あの「ごんぎつね」で知られる、この半田市で生まれた新美南吉の生誕100周年ということで、新美南吉関連の展示もありまして、作品にも登場するんですね。この赤レンガ周辺。

戦争の面影

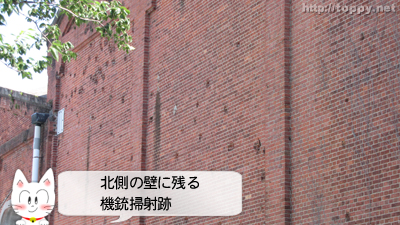

この赤レンガ建物は、ビール工場と食品加工工場の間に、ひとつ歴史を背負っています。戦時中は、中島飛行機製作所という会社の衣糧倉庫として使用されていたのです。そのため攻撃の標的となり、北側の壁には今も、機銃掃射跡が本当に生々しく残されています。終戦直前に、超低空飛行で狙われたその痕は、当時と今の時間を一気に近づけてくれます。

復刻ビールと半田新グルメコンテスト

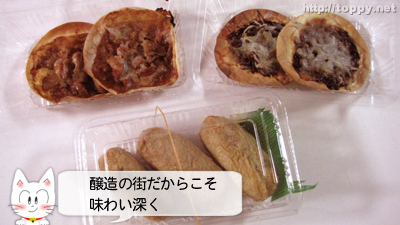

この日のイベントでは、新たに半田市から名物料理を誕生させようと行われた、ご当地グルコン・グルメコンテストin半田で入賞した料理の販売が行われ、半田の醸造製品を使うことが条件のレシピはどれもピールに合う逸品ばかりで好評でした。

このグルメコンテストには、半田市内の小・中・高生から合計165ものレシピが応募され、先月行われた審査会を経て、授賞式も行われました。

半田商工会議所会頭賞:じゃがもち田楽

半田市長賞:さっぱりみそかつサンド

半田市教育委員会賞:玉ネギゴロゴロみそメンチ

知多味道研修会賞:肉みそぎょうざ

ミツカンキレイなママ賞:ぶたみそいなりずし

醸すプロジェクト賞:チキンとじゃこっとみそミニピザ

半田商工会議所青年部会長賞:コロコロっ肉みそボール

実は、全て試食させていただいたのですが、どれも醸造商品を使っているということで、基本、名古屋っ子はたまりに味噌の味付けが大好きですから、さすが入賞レシピ。どれもおいしかったです。本音で。ここから、半田の新名物料理として花開くものもあるかもしれませんね。

実はしばらく見られなくなってしまいます

普段は年に数回の公開となっているのですが、今年は新美南吉生誕100年ということもあり、半田市全体が観光に力を入れる年に合わせて、この半田赤レンガ建物を6回公開する予定になっていまして、これで4回が終了したことになります。

今後は、9月21~23日と28・29日の「新美南吉生誕100年”ごんの秋まつり”一般公開」と10月5・6日の「よみがえれ半田赤レンガ建物!改修直前大公開!!『12年間の想いと未来への希望を込めて』」での公開というスケジュールになっています。

そうなんです。12年間の想いを込めてとありますとおり、この10月の公開をもって、しばらくこの半田赤レンガ建物は公開が休止されてしまうのです。来年度から改修工事が始まります。そのため、今の状態の内部を見ることはこれで最後となります。

一方冬には、イルミネーションが施され、コバルトブルーに染まる姿を見ることができますが、残念ながら内部に入ることはできません。

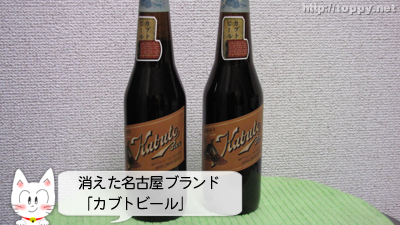

「カブトビール」

かつてこの地方でトップシェアを誇り、キリン・アサヒ・サッポロに対抗した存在であったものの、戦前で製造を終えてしまっていますから、そのことを知る人は今はもう少なくなってしまったことでしょう。ましてや、当時の味を知る人となれば、戦前に成人していなければなりませんから、もう90代ということになってしまいます。

私はビールが飲めませんのでわかりませんが、せっかくなのでビンのカブトビールを買ってきまして、飲める家族にあげましたところ、しっかりとした味で今のビールとは違う味がすると好評でした。

ビールとしての評価や思い入れを語ることは私にはできませんが、ただ、「かつてこの地方にあったオリジナルブランド」という存在が、どうもひっかかるといいますか。今や明治維新、戦後にも匹敵するほどの大きな変革の時代を迎えています。家電量販店、金融、飲料メーカー、スーパーと、次々とこのカブトビールと同じ運命を辿る名古屋企業が出てきています。

さらにこれからのTPP時代。地元企業による地元ブランドが大好きな私のような名古屋っ子にとって、それは辛い時代なのかもしれない…と、戦前のカブトビールの広告を見ながら、そんなことが頭をよぎりました。

コメント