名東区[6] 貴船

柴田勝家公誕生地-下社城址・明徳寺

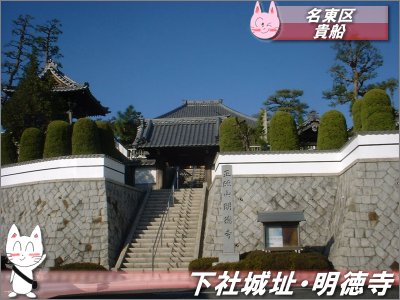

▲石垣が立派な明徳寺

前回訪れた猪高緑地から西へ300メートルほどのところにある貴船小学校周辺から北へと散策します。貴船小学校の西側には、とても立派な石垣の上にお寺があります。明徳寺です。

お寺にしては石垣の高さがすごいと思ったらそれもそのはず。ここは下社城址なのです。山門の手前にはそれを示す「下社城址」の碑が建てられています。そしてその碑の反対側に、もう一つ石碑がありました。見ると「柴田勝家公誕生地」とあります。

▲下社城址を示す石碑。石垣に納得

柴田勝家は安土桃山時代の武将で、とても勇猛であったと伝えられています。

諸説ありますが勝家は1530(享禄3)年にこの地で生まれたといわれ、織田信秀の死後、後継ぎの信長に対して謀反を起こした信行に加担して失敗したものの、後に許されて信長の重臣となっています。

勝家は信長の命によって近江長光寺城を守っていた際に、佐々木承禎に攻められます。その時勝家は、飲料用の水がめを割って士気を鼓舞し、大勝を得ています。

それ以来勝家は「瓶割り柴田」と呼ばれるようになったとのことです。他にも「鬼柴田」「かかれ柴田」という異名を持つことからも、どんな性格だったかは想像がつきます。

▲こちらが「柴田勝家公誕生地」と彫られた石碑

最期も、長年のライバルであった秀吉に攻められた際に、敵兵の前で妻とともに自害するという潔さを見せています。

山里の名残・五穀豊穣祈願の水の神様-貴船社

続いて貴船小学校の北側には、こちらもこんもりとした丘の上に建つ神社があります。貴船社です。

▲貴船社の本殿はかなり高い位置にあります

この神社は、勝家が生まれた約130年後、1662(寛文2)年に創建されたもので、五穀豊穣祈願のために水の神さまを祀っているものです。社殿はかなりの急斜面の上にあり、木々に覆われているものの、社殿前からは周囲を広く見渡すことができます。

▲木が少し気になりますが、本殿前からの眺望は良いです

かつては、この五穀豊穣を祈願した神社から田園風景を見ることができたのでしょうけど、今はマンションや高速道路が所狭しと立ち並んでいます。

▲貴船社の周辺は道路の起伏も激しい

このあたりは元々丘陵地のようで、住宅街とはいえ急斜面があちこちに存在します。車で通る分にはそれほど気になりませんが、徒歩で移動するには結構辛いものがあります。

▲上社公園いこいの園の児童園です

貴船社から北へと歩きます。貴船公園を越えると、道路が公園を分断している上社公園が現れます。道路の右側にはゲートボール場や児童園、そして左側には児童球戯場があり、

▲こちらが児童球戯場側

その間を歩道橋「こつみ橋」が結んでいます。公園の周囲には花々が植えられており、「香りの園」と名付けられています。

▲案内図です。公園が中央を走る道路で分断されています

「社」の由来は白い矢・水にまつわる伝承がたくさん-矢白神社

先ほどの下社城址からこの上社公園まで、坂を登ってきました。下社から上社へとやってきたわけですが、地図を見るとこのあたりには「社」のつく地名が多いことに気づかされます。

上社の東側、日本の安売王を名乗るディスカウントスーパー・プラザがあるあたりは社が丘、対する西側には一社、社台、社口とあります。

それは、かつてこのあたりが「社(ヤシロ)村」だったことに由来するのですが、その「社」とはどこから来ているのかが気になって調べてみますと、かつてこのあたりには「矢白神社」という神社があり、その神社に残る「白い矢の伝説」から来ているのだそうです。

▲安売王プラザです。かつてこの界隈で唯一のディスカウントショップでした

昔のある夏のこと、このあたりは干ばつに見舞われました。田はひび割れ、ため池の水も干上がってしまいました。村の人々は雨乞いをしましたが、雨が降る気配は全くありませんでした。

そしてその状態が1ヶ月ほど続いた頃、武内宿弥(たけのうちのすくね)という、都で有名な大将がこのあたりを通りました。村人の様子をおかしく思った宿弥は事情を聞くと、背中のうつぼから白い矢を抜き取り、村人に渡しました。

宿弥は、これは珍しい白鷹の矢で、その矢をご神体として水神さまを祀ると、水神さまが水を授けてくれると村人に言いました。

村人たちは早速、丘の上に祠を建てて矢を祀りました。すると清流が湧き出してあたり一帯が潤ったとのことです。村人たちはその祠を矢白神社と呼び、村の名もヤシロ村となったとのことです。

名東区の南側には農耕の水にまつわるエピソードがいくつも残されています。このことからも古くから農耕が盛んであったことがわかります。

それにしても「社」という地名の元が、神社ではあるものの「白い矢」から来ているとは意外でした。ちなみにその矢白神社は現在の貴船社だとのことです。

ということは、そのお話は今から350年ほど前のことになります。今では田畑どころか、その清流の面影も見ることはできません。神社の名前すら残されていません。残っているのは「社」のつく地名だけです。

柴田勝家の祖父のお墓-貴船神社・神蔵寺

ちなみに、上社公園から西へ400メートルほど歩いたところには、貴船神社があります。

▲貴船社と同じく水の神様を祀る貴船神社

貴船神社は神蔵寺と並んで丘の上にあります。やはりこちらの貴船神社も雨の神さまを祀ったもので、江戸時代初期に創建されたと伝えられています。

▲こちらも本殿は高台にあります

そして神蔵寺は、柴田勝重によって1501(文亀元)年に創建されたもので、元はここに勝重の居城である一色城があったと伝えられていて、本堂の横にお墓が残されています。勝重は勝家の祖父にあたります。

▲貴船神社横の神蔵寺。柴田勝重によって創建されたものです

いくら士気を鼓舞するためとはいえ、勝家が飲み水用の瓶を割ったのはよくなかったかもしれませんね。

水を粗末に扱ったその罰として、勝家の故郷に干ばつが起きてしまったのかも。雨の神さまがこんなに近くに2つもあるということは、かなり水に困った時期が実際にあったのでしょう。

私はこのエピソードを知ってから、上社、一社という地名を見ると、水にまつわる名東区の伝説を思い出すようになりました。

コメント

すごく久しぶりです。いろいろあって、なかなか来ることができませんでした。リニューアルしてとっても良くなったと思います。これからもよろしくお願いします。

ところで、「ヤシロ」についてですが、猪高村誌(図書館にあります)には、『社村の起原は明確ではないが、氏神には矢尻と薙刀の刀身を御神体として祀る(原文は示偏に己)、矢尻が訛って、村名となったと里人は口伝している。』と書いてあります。さまざまな説があるようですが、いちばんよく聞くのは「白い矢」です。

今、猪高村の面影を探しに探検(?)しています。近々、近況報告をできたらしようと思います。

>inokoshiさま こんにちは お久しぶりです

ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

地名の起こりについては諸説ありますよね。御神体とはいえ、矢尻を起源としているのであれば、それは狩りのイメージですし、矢白を起源と考えると、農作のイメージとなります。

どちらにしても、今の街並みからは想像できない、のどかな地域だったんですよね。猪高地区というのは…。私は幼い頃の記憶に少しだけある程度ですが、本当に緑豊かで、道路も細かったです。

ここ30年ですっかり変わりましたね。年々猪高村の面影は少なくなっていくでしょうから、記録そして記憶に残すことは、意義のあることだと思いますよ。