生駒ケーブル山上線・宝山寺駅(奈良・生駒市)

生駒山のふもとと山頂を結ぶケーブルカー「生駒ケーブル」。前回は生活路線で複線区間となっている宝山寺線をご紹介しました。今回はその宝山寺駅からさらに上へ、山頂へを結んでいる山上線をご紹介します。

この区間は宝山寺線とは異なり完全な観光路線でもちろん単線、勾配もさらに急になります。しかしその途中には駅がふたつもあります。駅といっても周囲に何かがあるわけではなく、登山道の途中に設けられたもので、もちろん自動車で行くことは不可能です。しかも、つるべ式のケーブルカーにもかかわらず駅が設けられているということは…?

生駒ケーブル山上線に乗る前に、まずは途中下車可能な宝山寺駅周辺を散策してみます。

宝山寺駅を降りると、周囲には旅館街が広がっています。中腹とはいえかなりの標高があるので生駒市街を一望できます。前述のとおり、生駒は山のぎりぎりまで賑やかな街となっているので、夜景はとても美しそうです。「観光生駒・金剛生駒国定公園・いこま旅館街」という、夜はネオン管が輝く立派なアーチがあり、昔ながらの旅館が急勾配に沿って立ち並んでいます。

旅館の間からは遠く生駒の街並みを望むことができ不思議な景観となっていて、さらには、占いをしてくれる喫茶店が独特なオーラを放っていました。そしてしばらく歩くと、大きな鳥居が見えてきます。この鳥居こそ、駅の名前ともなっている宝山寺です。この旅館街はもともとお寺の門前町として栄えたもので、このあたりは住所も生駒市門前町となっています。

生駒山宝山寺は「聖天さん」と呼ばれて親しまれており、商売繁盛にご利益があるといわれています。開山は1678(延宝6)年で、不動明王を本尊としています。古くは都史陀山大聖無動寺(としたざんだいしょうむじ)と呼ばれていて、奈良時代には役行者が般若窟を行場としたと伝えられています。

宝山寺には境内図や模型があるのですが、その規模にびっくり。奥の院や大黒堂はさらにさらに山の上にあり、全てを見て回るには1日あっても足りないかもしれません。そういえば、現在は境内にある鳥居が、かつてはケーブルの鳥居前駅の近くに「一の鳥居」としてあったというお話をしました。

特に説明はされていませんが、ここまで見事に神仏習合が当たり前のように残されている様子を見たのは初めてだったので、結構衝撃を受けました。

ちなみにこの宝山寺、近鉄の前身である大阪電気軌道が経営難に陥った際に、お賽銭を融通してあげたエピソードはこちらでは有名で、ケーブル敷設はそのお礼とも言われています。その後近鉄はここまで大きな鉄道会社になったわけですから、商売繁盛にご利益があるのも頷けます。

では、宝山寺への参拝も済みましたので、いざ山頂へと出発です。

山上線は宝山寺線に比べて本数も少なく、最終便が午後6時台と早いですので注意が必要です。山頂に取り残されてしまったら大変です。本数が少ないということで、車両は宝山寺線よりも大きく、乗車定員も多いです。走っている車両はドレミ号とスイート号。

ドレミ号はオルガンを、スイート号はケーキをそれぞれモチーフとしています。こちらもミケ号、ブル号と同じく2000(H12)年に導入された車両です。山上線はトンネルからの出発で、かなりの急勾配です。

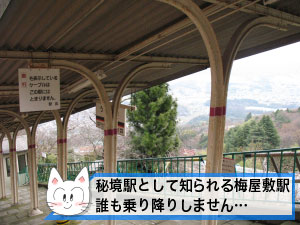

ミケ号と同じように楽しい音楽に乗せて、賑やかな車内放送が流されます。こちらは宝山寺線とは違って、完全な観光路線ですから違和感はありません。トンネルを出て程なくすると、急斜面に駅が見えてきました。「梅屋敷駅」です。駅の手前には登山道が横切っていて、踏切が鳴っています。

歩行者専用の登山道にもかかわらず、途中に踏切や駅があるというのは、珍しい光景ではないでしょうか。

梅屋敷駅に到着です。といっても誰も乗り降りする気配はありません。そりゃそうですよね、この梅屋敷駅で降りても、山頂まで乗ってもケーブルの運賃は同じ。ここまで乗ってきて降りるという人はあまりいないでしょう…。そして乗ってくる人といったら、徒歩で登山道を歩き始めたものの、途中で挫折した人といったところでしょうか。そりゃ、乗降客はいないですよね…。

宝山寺線でもお話しましたが、生駒ケーブルはつるべ式です。山上線の場合は、ドレミ号とスイート号が一本の鋼索に繋がれていて、山頂から両車両がぶらさがる格好になっています。ということは、今乗っているスイート号が停車している時には、ドレミ号も停車していることになります。そうなんです。だから山頂側にももうひとつ駅があるのです。

途中、お互いの車両がすれ違う場所から、両側に全くの等間隔で駅が作られていることになります。すごい設計ですね。しかもちゃんとその駅の場所に登山道が通っているから驚きです。宝山寺駅を出て5分、次の霞ヶ丘駅が見えてきました。こちらの駅は駅の先に登山道が横切っていて、踏切が鳴っています。やはり誰も乗り降りしません。

この山上線には、途中で停車しない「直行」という便があり、駅にはそのことを示す看板が設置されています。その看板には、普通の電車の駅と同じように「駅長」と書かれています。駅長とは一体誰なのでしょう。形だけかもしれませんが、近鉄のどなたかには兼務でしょうけどこの梅屋敷駅長、霞ヶ丘駅長の肩書きをもつ職員の方がいらっしゃるのでしょうね。

もちろんここは無人駅です。こんなところでもし有人駅だったら、のんびりとした勤務ができそうですね…。

のんびりとか言う前に、乗降客の無さぶりに精神的に参ってしまいそうですが。

誰も乗降する姿を見ることも無く、2つの駅を経由して生駒山上駅に到着です。宝山寺駅から約7分です。それにしても急勾配です。もしケーブルが切れたらと思うと、ものすごいハイスピードで滑降していく様子が容易に想像できます。そして、そのあとの惨状も容易に想像できました…。もちろん、非常用ブレーキはついているのですよね?ね?

生駒山上には、お山の上の遊園地とも呼ばれている「生駒山上遊園地・スカイランドいこま」があります。この遊園地は近鉄の子会社である近鉄レジャーサービスが運営しています。山頂にこれほど大規模な遊園地があること自体に驚いたのですが、なんとそこには、名古屋っ子なら思わず「え?」と耳を疑ってしまう施設がありました。

そして、このスカイランド生駒は奈良県で唯一の遊園地なのですが、唯一となったのはわずか半年前のこと。

次回はこの生駒山上遊園地と、半年前まで奈良市内に存在した「夢の国」の残骸を見ることにします。

コメント

ケーブルカーは原理上、断線したらすぐに非常ブレーキがかかって数メートルで停止するようになっています。もしそういった仕組みが上手く作動しなかったら、ご想像の通り暴走する事も考えられますが、そもそもケーブルが切れる事自体が余程整備不良などでない限りありえないと思います。

どうぞ、ご安心下さい。

(2007/04/06 1:06 PM)

>宮原太聖さま こんばんは

もちろん、本気で心配しているわけではありませんので、大丈夫ですよ。でも、これだけの急坂に走るケーブルをメンテナンスするというのも大変な作業だろうなぁ。

(2007/04/08 1:23 AM)

ケーブルカーに踏切があるのは珍しい。近鉄のケーブルカーでは生駒山と信貴山に踏切は存在してるからだ。必ず踏切を渡る時はケーブルという綱に注意しないと危険だ。小さいお子さんはケーブルに引っ掛かって転倒する恐れがあるので親が注意しておかないと危ないからだ。箱根登山鉄道のケーブルカーは踏切がないので下を潜っておかないと危険な目にあう。

>タクロウさま こんばんは

そうですね~。

梅屋敷と霞ヶ丘の駅長は生駒駅長が管理しているので、駅長というのは生駒駅長のことですね。